Cinéma et surréalisme en Belgique

« André Breton déclarait que les films belges étaient surréalistes quand ils étaient mauvais. »

– G. Ribemont-Dessaignes1

On sait combien le surréalisme tout entier, sous l’instigation de Breton lui-même,2 avait mis un espoir infini dans le cinéma, « appelé à promouvoir la vraie vie »,3 au même titre que la littérature et la peinture. Force est cependant de constater qu’à quelques rares et emblématiques exceptions près, le cinéma surréaliste n’aura pas eu l’ampleur et la portée qu’on aurait pu attendre de lui. Beaucoup de déclarations fracassantes, de notes d’intention prometteuses, d’articles polémiques, de scénarios stupéfiants, mais extrêmement peu de films. Encore faut-il définir, sans doute, ce qu’on peut entendre par cinéma surréaliste. Car à trop suivre l’incontournable et précieux travail d’Ado Kyrou4 qui s’efforce d’évoquer tout ce qui peut apparaître comme surréaliste dans un film depuis que le cinéma existe, on en vient vite à faire chacun son petit marché surréaliste au gré des scènes plus ou moins oniriques ou subversives qui ont emmaillé́ la production cinématographique depuis ses origines. Tenons-nous en plus sagement au cinéma fait par les surréalistes eux-mêmes5 ou par ceux qui ont manifesté, à la même époque, une sensibilité proche de celle des surréalistes.

Prévu pour interrompre le ballet Relâche, le film Entr’acte (1924) de Picabia et René Clair est surtout imaginé comme un intermède poétique susceptible de surprendre les spectateurs déjà décontenances par la musique d’Éric Satie et par la fantaisie de la mise en scène dansée. Nul doute qu’un tel détournement du spectacle cinématographique eût ravi les complices de Correspondance qui, à la même époque, organisent à Bruxelles dans la salle Mercelis, sordide petit théâtre désaffecté, un programme qui relève du même esprit : Nougé s’associe avec André Souris pour mêler théâtre et musique délibérément déconcertants. André Souris raconte ainsi cette représentation du Dessous des cartes : « La pièce était tissée de phrases toutes faites savamment désordonnées, de chansons, de danses et d’une musique qui passait de l’exécution littérale du Quadrille des lanciers à du jazz sublimé ou à des pièces subtiles de facture compliquée, pour se terminer, parallèlement au désordre culminant sur la scène, par une improvisation générale brusquement interrompue par la chute d’un rideau ».6 Les surréalistes de la première heure, encore confusément habités par l’état d’esprit dadaïste, faisaient feu de tout bois et mélangeaient allègrement les disciplines pour stupéfier les spectateurs. Si l’écriture, le théâtre, la musique ou la peinture trouvèrent vite les moyens de s’épanouir, l’utilisation du cinéma resta longtemps plus laborieuse, en Belgique plus encore qu’ailleurs. L’absence presque totale d’activité́ cinématographique régulière y vouait tout projet aux affres du matériel et des techniques réservées par l’industrie des loisirs aux cinéastes du dimanche. Comme nous le verrons plus loin, ceci n’empêcha cependant pas quelques-uns de vouloir y saisir le diable par la queue.

Ailleurs cependant, l’histoire du cinéma surréaliste s’écrivait tant bien que mal. Tandis que les films de Marcel Duchamp et de Man Ray relèvent encore beaucoup du dadaïsme, La coquille et le Clergyman, réalisé en 1928 d’après un scenario d’Antonin Artaud et dont la première projection donna lieu à une célèbre bataille rangée,7 pose un premier jalon dans la liste assez courte des films les plus proches de l’ambition surréaliste. Dans la foulée, Buñuel et Dali réalisent deux films phares : Un chien andalou (1928) et L’age d’or (1930).Le deuxième donna lieu à un tract-manifeste qui est sans doute le plus important témoignage de la position des surréalistes vis-à-vis du cinéma : « De l’interminable bobine de pellicule, proposée jusqu’ici à nos regards et aujourd’hui dissoute, dont certains fragments ne furent guère que le divertissement d’une soirée à tuer ; certains autres un sujet d’accablement ou d’incroyable crétinisation ; certains autres le motif d’une brève et incompréhensible exaltation, que retenons-nous, sinon la voix arbitraire perçue dans quelques comédies de Mack Sennet ; celle du défi dans Entr’acte ; celle d’un amour sauvage dans Ombres blanches ; celle d’un espoir et d’un désespoir également illimités dans les films de Chaplin ? A part cela, rien, hors l’irréductible appel à la révolution du Cuirassé Potemkine. Rien hors d’un chien andalou et de L’age d’or qui se situent au-delà de tout ce qui existe ».8 Ces deux films vont marquer définitivement à la fois l’histoire naissante du cinéma surréaliste et toute l’histoire du cinéma. A tel point qu’on peut se demander aujourd’hui si, pour avoir placé la barre si haut, ils n’ont pas prématurément rendus vains les efforts de nombreux films surréalistes qui ont suivi. Qui pouvait prétendre égaler ces mystérieux et violents poèmes cinématographiques, traversés par une folie amoureuse qui détruit tout ce qui se dresse sur son passage et reconstruit aussitôt, dans une langue et une poétique jamais vue au cinéma, un imaginaire plus réel que le réel, plus bouleversant que le plus impitoyable de nos cauchemars. Sans vouloir revenir ici sur toute la force novatrice de ces deux films, comment ne pas dire combien leur intransigeance intellectuelle et poétique se situe au delà de tout ce qu’on a pu voir ensuite ? Même ce qui pourrait paraitre le plus « daté » aujourd’hui, la charge anticléricale ou anti-bourgeoise, les effets de dépaysement ou de « collage », qui seront tant utilisés ensuite, ont ici une portée qui fait oublier les a priori idéologiques et l’artifice des figures de style. Tout y paraît miraculeux et essentiel.

Au combat mené par les surréalistes pour défendre ces films, succèdera une assez longue période creuse. Les scénarios s’accumulent mais ne se tournent pas. Albert Valentin,9 un jeune poète originaire de La Louvière, est même associé à plusieurs projets prometteurs, avec Breton d’abord, avec Éluard ensuite. Mais l’argent manque et les mécènes ne se disputent pas le privilège d’investir dans des entreprises aussi hasardeuses. C’est sans doute la raison pour laquelle, tirant par avance un bon parti des difficultés que représente la fabrication effective d’un film – surréaliste de surcroît – plusieurs choisissent de prendre, dès lé départ, le scénario comme un genre littéraire en soi. Dès 1918, Soupault écrit ses « poèmes cinématographiques ». D’autres lui emboîtent le pas. Dix ans plus tard, Benjamin Fondane entérine le genre en proclamant : « ouvrons 1ière des scenarii intournables »,10 tandis que Picabia préface son Film en trois parties par ses mots : « Je demande à chacun de mes lecteurs de mettre en scène, de tourner lui-même sur l’écran de son imagination, écran véritablement magique, incomparablement supérieur au pauvre calicot blanc et noir des cinémas ».11 La formule connaîtra un grand succès auprès des surréalistes et nous lui devons notamment des scénarios de Desnos, d’Artaud, de Dali, de Ribemont-Dessaignes. En Belgique, Fernand Dumont écrit en 1935 un superbe Film surréaliste12 qui, procédant par accumulation de visions plus érotiques et plus provocatrices les unes que les autres, se lit comme le rêve d’un film qui, s’il avait été réalisé au pied de la lettre, eût été un spectacle stupéfiant. Henri Storck, de son côté, assemblera dans La courte échelle13 une série de scénarios qui participent du même esprit, de ce même a priori scénaristique qui consiste à considérer qu’au cinéma, tout est possible. L’audace narrative et la richesse phantasmatique de ces textes ne manquent cependant pas de laisser le lecteur sur un sentiment de frustration, surtout lorsqu’ils sont, comme c’est le cas pour Henri Storck, de la main d’un cinéaste professionnel. A quand donc des films qui poursuivront le bouleversement narratif et poétique accompli par L’age d’or ?

Ceci étant, les surréalistes ont d’abord été, à l’instar de toute la génération à laquelle ils appartenaient, des spectateurs assidus et passionnés par le cinéma. Peu soucieux d’y trouver l’expression d’un nouvel an, ils ont d’abord jeté leur dévolu sur des films médiocres, pénétrant au hasard des séances, selon la méthode préconisée par Breton, sans consulter le programme, dans n’importe quel salle de quartier pour y rester le temps de « faire le plein » d’imaginaire et repartir ensuite avant la fin du film. Car si le cinéma fascine au point qu’on rêve d’en faire, il reste aussi une expression impure, une sorte de « peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanques » dont s’enchantait Rimbaud. Rares sont les films qui échapperont à cet a priori. C’est à peine si Chaplin, Mack Sennet, Stroheim ou Feuillade reçoivent des regards bienveillants. A quoi il faut ajouter des films isolés : Le voyage dans la lune de Méliès, Le cuirassé Potemkine d’Eisenstein, Nosferatu de Murnau, Peter Ibbetson d’Hathaway.

Ce détour par Paris n’est pas inutile pour approcher la même problématique en Belgique. Non pas du fait que les surréalistes de Belgique aient été en quelque façon inféodés au modèle parisien – il aurait même en bien des cas servi de repoussoir – mais parce qu’on imagine mal comment définir le projet d’un cinéma surréaliste en dehors de ce qu’ont été les quelques rares repères que nous venons de rappeler.

Paradoxalement, un des seuls longs métrages « surréaliste » réalisé par un Belge, l’a été à Paris et pas par un surréaliste ! C’est Henri d’Ursel qui, en 1929, sous le pseudonyme d’Henri d’Arche, s’efforce d’assouvir sa passion pour le cinéma en achetant au prix fort la caméra qui avait servi pour tourner La roue d’Abel Gance et en s’associant avec George Hugnet pour mener à terme la réalisation de La perle. Henri d’Ursel raconte avec beaucoup d’humour les épisodes de ce tournage dans son journal14 et, si le film est loin d’approcher la violence du propos et de la mise en scène des films de Buñuel, il révèle cependant de nombreux traits proches de l’esprit surréaliste. Le fil conducteur y est assez lâche, argumentant de la disparition d’une perle pour nouer une intrigue entre un jeune homme et une voleuse, qu’interrompt un ballet de mystérieuses soubrettes d’hôtel Les pérégrinations de la perle, maintes fois égarée ou enfilée sur un collier, sont prétexte à nouer l’intrigue sentimentale en lui conférant une connotation symbolique et sexuelle. Cachée sous les jupes de l’héroïne, elle réapparaîtra dans sa bouche lorsque le jeune héros se saisit enfin de la séduisante voleuse. Mais aussitôt il lave ses mains dans une rivière car la perle récupérée les a maculées de sang. Plus tard ce sera la voleuse elle-même qui aura la bouche en sang au moment où la perle s’échappe de dessous la jarretelle qui la cachait. Plusieurs jeux métaphoriques de ce genre ne manquent pas d’être « troublants » mais s’affadissent parfois par des conventions narratives – le héros se réveille : ce n’était qu’un rêve ! – ou par un érotisme de trop bon aloi. En 1938, revenu vivre en Belgique, Henri d’Ursel sera le fondateur du Prix de l’Image dont le programme mérite d’être rappelé, en ces temps de mercantilisme cinématographique : « Si vous aviez cet appareil de photographie animée et sonore qu’est le cinéma, si on vous chargeait d’une création aussi neuve et personnelle que possible, avec le moins de rapports possibles avec les romans, les pièces de théâtre, les vedettes, les gags, sans aucun but de lucre, de propagande ou d’enseignement, sans souci de métrage ou des autres données commerciales, sans aucune considération pour le goût d’un public déterminé, que feriez-vous ? ».15 Deux lauréats bénéficièrent de ce prix récompensant un scénario : Éric de Haulleville puis Irène Hamoir. Leurs projets ne furent cependant jamais tournés.16

C’est à peu près à cette époque cependant que la Belgique voit naître son deuxième film surréaliste d’une certaine durée : Monsieur Fantômas. Lecteur fébrile des épisodes de Souvestre et Allain, admirateur du film de Feuillade, Ernst Moerman réalise en 1937 un film qui joue avec les ingrédients du mystère et de la poétique propres à ce qui est déjà̀ devenu, dans l’idéologie surréaliste, « le mythe Fantômas ». Avec justesse, Dominique Païni explique comment le film mélange des sources d’inspiration symboliste et surréaliste : « Elvire, la femme aimée de Fantômas, est découverte par ce dernier, en Ophélie au gré́ du courant d’un ruisseau ; Fantômas tel Œdipe, parcourt aveugle une lande jonchée de coquillages et de chapeaux melons magrittiens ... ».17 Ceci ne suffit cependant pas à faire de Fantômas une aventure vraiment passionnante. Le film est construit sur un scénario assez informe, faisant à peine allusion aux méfaits et aux amours de Fantômas, pour mieux s’attarder ensuite sur son arrestation et son procès. Mais là encore, les épisodes se contentent d’être des prétextes à accumuler des idées de scènes, quand ce ne sont pas tout simplement des « gags », plutôt qu’ils ne procèdent d’une véritable nécessité narrative. Les intertitres – souvent très drôles18 – illustrent bien cette tendance qu’on retrouvera dans la plupart des films surréalistes belges : la volonté de ne pas se prendre au sérieux, de s’amuser en faisant un film, de ne renoncer à aucune des idées accumulées lors de l’écriture du projet ou surgies en cours de tournage. Le film y gagne en désinvolture et en impertinence mais, dans le même temps, y perd sa chance de bouleverser vraiment le spectateur. Au bout du compte, Fantômas est d’abord un film drôle. Lorsqu’il traite la scène – devenue classique dans le cinéma surréaliste – de l’aveugle molesté, il s’agit cette fois d’un prêtre qui vole la canne blanche de l’infirme. Lorsqu’à l’occasion du procès de Fantômas, la parole est à la défense, un violoniste s’avance, joue un morceau qu’on imagine déchirant puis s’éloigne pour laisser la place à la condamnation à mort. Lorsqu’un inspecteur s’éloigne sur la plage avec le bras qu’il a trouvé dans le sable, le spectateur voit, à l’arrière-plan, une femme à laquelle il manque un bras sortir du sable et poursuivre le voleur. On est loin du chien andalou où l’on observe la fascination morbide d’une jeune femme qui découvre une main coupée, au milieu d’un carrefour. Écartant la foule qui se presse, un policier ramasse cette main au moignon repoussant et la donne à la jeune femme qui l’enferme pieusement dans une boite. Presque aussitôt elle est renversée par une voiture. A la vue de cette scène, le jeune héros du film se jette avec concupiscence sur sa compagne.

Au bout du compte Fantômas fait plus référence au surréalisme qu’il n’est surréaliste lui-même. Il se réfère à l’œuvre de Magritte au point qu’on y voit un peintre en train de terminer le tableau que Magritte a intitulé Le Viol.19 Le film accumule aussi des objets référentiels – le chapeau melon, les coquillages, les grandes clefs, ... –, des personnages obligés – le prêtre, le juge, l’aveugle, ... et des procédés déjà̀ éprouvés – Fantômas se transforme en violoncelle –, sans compter le décor principal qu’on retrouvera souvent dans les films belges d’inspiration surréaliste : la côte belge. Vers 1930, Henri Storck avait déjà réalisé́ au littoral, en partie en collaboration avec le peintre Felix Labisse, quelques courts films qui s’apparentent au surréalisme.

Les membres du groupe surréaliste de Bruxelles, quant à eux, font aussi partie de cette génération qui a été tout entière passionnée par le cinéma. Leurs préférences s’accordent assez vraisemblablement avec celles des surréalistes français : les Marx Brothers, Mack Sennet, Chaplin20 et quelques films auxquels ils reviennent tels que Peter Ibbetson d’Hathaway.21 Ils adoptent L’age d’or et Un chien andalou comme figures de proue et tiennent sans doute Le sang d’un poète de Cocteau comme l’exemple même de l’usurpation poétique. Au delà de ces choix, ils fréquentent assidûment les salles obscures et ne dédaignent pas les films de deuxième ou troisième catégorie. Scutenaire raconte la passion qu’avait Magritte pour les scènes où « figuraient des peaux-rouges, des cow-boys, des gangsters et ... des soldats allemands ».22 C’était un grand adepte de Babette s’en va-t-en guerre ! Nougé de son côté s’était passionné pour un mm dans lequel Louis Jouvet interprétait le rôle d’un médecin interlope qui, sans en avoir l’air, proposait à une femme enceinte à la fois une passe et un avortement .23 Il devait retrouver là l’ambiguïté du statut du médecin vis-à-vis de ses patientes, comme il l’exploita avec tant de force dans la série de portraits de La chambre aux miroirs. Mariën raconte que Nougé avait été aussi fort impressionné par une scène24 dans laquelle on voyait un protagoniste étrangler une vieille prostituée dans un terrain vague de la banlieue de Londres. Aussi bien, on le voit, la mémoire cinématographique s’attachait davantage à des scènes marquantes plutôt qu’à des œuvres ou à des réalisateurs de prédilection. Denis Marion25 raconte même qu’à la fin de sa vie, devenu de plus en plus malvoyant et malade, Nougé se rendait en début d’après-midi dans une salle de cinéma dont il ne sortait que le soir, ayant si l’on peut dire épuisé́ plusieurs fois le même programme. Ce faisant il prenait le strict contrepied de la proposition de Breton qui préconisait d’entrer et de sortir au milieu de la projection du film.

Bien que fréquentant assidûment les salles obscures, à une époque où la télévision n’avait pas encore monopolisé le monde des images animées, les surréalistes bruxellois semblent avoir eu peu l’occasion où l’envie de mettre à profit ce mode d’expression qui présentait, il est vrai, des difficultés techniques et financières autrement plus infranchissables que l’écriture ou la peinture. Nougé aurait écrit puis tourné en 8 mm quelques films avec Magritte vers 1928. Nous n’en gardons cependant la trace qu’à travers quelques fragments publiées par Mariën,26 brèves notes d’intention dont Vovelle dira : « leur scénario propose à coté d’images qui pourraient être des transcriptions littérales de tableaux de peintre, des indications de séquence [...] proches du chien andalou.27 Ces films, réalisés avec Magritte puis détruits, semblent en effet incorporer des jeux métaphoriques et des assemblages de situations et de substitution d’objets proches de l’univers peint de Magritte ».28 Nougé ne semble pas avoir fait d’autres tentatives par la suite. Aux aléas des tournages cinéma, il sembla préférer la photographie. En 1929, il réalise la série de clichés qui constitueront La subversion des images. Publiées en 1968 avec le texte qui les accompagnent,29 elles forment un document irremplaçable sur le type de recherches qui préoccupait Nougé à l’époque. On y voit aussi comment sa méthodologie travaillait au cœur ce qui fera peu à peu la force de la peinture de Magritte. En comparaison, les photographies30 et les petits films31 réalisés par Magritte paraissent souvent singulièrement anecdotiques et cabotins. Scutenaire raconte que Magritte fut un j passionné de cinéma, allant jusqu’à prendre en location des films pour les projeter chez lui en compagnie de ses amis. C’est donc tout naturellement qu’il fut amené́ à devenir cette sorte de cinéaste en herbe qui réalisa de nombreux films dont il ne reste aujourd’hui, mis bout à bout, qu’environ une heure de projection. On y voit sa femme Georgette et nombre de ses amis dont Paul Colinet, Marcel Lecomte, E.L.T Mesens, Irène Hamoir et Georges Scutenaire. « Aux uns, Magritte laissait toute latitude, content de tourner leurs sketches plus ou moins improvisés ; aux autres il imposait gestes et mimiques, sévère comme le plus implacable des metteurs en scène ».32 Il ne semble pas que Magritte ait jamais accordé à cette activité une autre importance que celle d’un divertissement particulièrement excitant, prétexte parfois à « essayer » sur écran quelques-uns des « problèmes » dont son œuvre peinte apportera les incontournables solutions. En 1956, Magritte écrit le scénario de L’affaire Colinet puis Dessert des Antilles33 où l’on devait voir, entre autres scènes édifiantes, Irène et Georgette suçant chacune un des pouces de Colinet. Si la valeur historique et affective de ces documents ne se discute guère, on peut s’interroger sur l’intérêt réel de ceux-ci par rapport à l’analyse de l’œuvre peinte de Magritte. Le recours aux accessoires rituels – casque à pointe, chapeau melon, moustaches, ... – reste très mécanique, tandis que les idées picturales elles – mêmes y paraissent souvent dans leur forme la plus élémentaire. Le cabotinage et le goût du trucage – une banane que la bouche restitue par bouchées – donne parfois l’impression d’assister, sans y être vraiment invité, au spectacle de quelques vieux messieurs qui s’amusent à faire les enfants. Mais en même temps, cette série de petits films rend à nouveau singulièrement compte de cet esprit insolent et désinvolte qui est peut-être une des spécificités du surréalisme en Belgique.

En 1961, Luc de Heusch réalisera La leçon des choses, film par lequel il invite Magritte lui-même à donner une leçon sur sa démarche picturale et plus particulièrement sur le gouffre qui sépare les mots et les choses. Même si Magritte se révèlera peu satisfait de cette tentative, le point de vue du film impliquant qu’il soit un film sur le surréalisme plutôt qu’un film surréaliste, La leçon des choses reste un document digne d’intérêt. Plus étrange et plus impressionnant cependant, est le cas de Fleurs meurtries, un film réalisé́ dès 1929 par Roger Livet et qu’on prétendit, erronément semble-t-il,34 inspiré par l’œuvre de Magritte, voire réalisé avec sa collaboration. Après un très long plan où l’on voit une main qui feuillette les pages d’une encyclopédie illustrée, le film nous emmène dans un poème cinématographique de la plus belle eau. La plupart des procédés qui seront utilisés dans les films surréalistes se trouvent déjà dans cette œuvre où l’on observe la révolte et la métamorphose des objets, l’élaboration d’un espace imaginaire qui associe la forêt, la chambre à coucher et la rue, la construction onirique du récit au gré de métaphores et de déplacements insolites. Plusieurs images s’apparentent très fort à l’univers peint de Magritte comme ce tableau contenant de vrais objets sous une cloche de verre ou ce personnage sans tête qui, à la fin du film, s’éloigne de dos sur un chemin de campagne. L’humour lui-même y est teinté d’une subversion authentiquement surréaliste : on y voit, par exemple, un jeune homme promener son fer à repasser, au bout d’une laisse, sur les trottoirs de Paris et marquer un temps d’arrêt près des arbres pour laisser le temps à cet insolite compagnon de se soulager. Fleurs meurtries est certainement un des films les plus méconnus de l’histoire du cinéma surréaliste. Pourtant, il est sans doute un de ceux qui témoignent au mieux ce que pouvait apporter le surréalisme au cinéma.

Marcel Mariën, enfin, fut vraisemblablement le seul surréaliste bruxellois qui tenta de réaliser des films plus longs, plus « écrits » et sans doute plus soucieux d’utiliser vraiment le cinéma comme détonateur d’une réelle dynamique subversive. Si plusieurs projets restèrent à l’état de scénarios (Tout est possible, La proie pour l’ombre, Les misérables – en trois épisodes ! –, Les derniers instants, Bruxelles et Gomorrhe, ...), il en est un qui verra miraculeusement le jour et fera date dans la maigre histoire du cinéma surréaliste en Belgique : L’imitation du cinéma. Œuvre tardive sans doute, puisqu’elle est tournée en 1959, mais qui réussit avec ses quarante minutes de projection à redonner le goût des grands scandales d’antan. Le film raconte l’histoire assez drôle d’un jeune homme qui s’éloigne des lectures et des fréquentations dangereuses pour se lancer dans l’Imitation de Jésus-Christ. Ayant conçu le projet de se faire crucifier, il cherche la croix de ses rêves entre les seins d’une marchande de bondieuseries, dans le lit d’une prostituée philosophe, puis chez un menuisier qui lui réalise une croix malheureusement inutilisable. Finalement, le jeune homme se résoudra à se suicider par le gaz, méthode autrement plus moderne et plus commode d’utilisation. Le film est plein d’impertinences ecclésiastiques, de drôleries métaphoriques, de bouts de ficelle habilement récupérés et de commentaires ironiquement poétiques – c’est même un des très rares films surréalistes accompagné de textes surréalistes. On y reconnaît de précieux collaborateurs : Tom Gutt et Jane Graverol apparaissent à l’écran tandis qu’André Souris y va d’une « imitation de la musique de cinéma ». Bien qu’entaché de mille maladresses – mais on en vient à ne pas les regretter – la mise en scène témoigne souvent d’un certain sens du cadre et du montage chez un cinéaste qui avoue lui-même qu’il n’y connaissait rien à rien. Arrivant devant un grand crucifix, le héros s’agenouille ... pour nouer son lacet. Par un effet de coupe, un agent de police réglant la circulation paraît lui-même crucifié. Plus tard une peau de banane suffit à justifier une étape du chemin de croix. Ailleurs, c’est la musique qui s’amuse à d’insolites décalages ou à des surenchères délirantes. De cette déclinaison joyeuse de croix insolemment phalliques, de ce rêve éveillé́ qui mélange à loisir les vices et les venus pour en faire l’insondable calcul, les premiers spectateurs auront d’abord et surtout retenu la charge anticléricale. La protestation fut immédiate, comme en témoigne ce communiqué diffusé dans de nombreux journaux : « Un film ignoble et infâme vient d’être présenté au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles sous les auspices du « Ciné́-Club de la jeunesse » devant un nombreux public de jeunes gens et de jeunes filles. [...]. Ce film, privé de toute valeur artistique, est sans aucun doute l’œuvre d’un psychopathe, etc. ».35 L’imitation du cinéma fut donc censuré et on voulut empêcher Breton lui-même de le voir à l’occasion d’une projection privée où Viridiana, également interdit, figurait aussi au programme. Finalement, il put voir le film et en parler autour de lui, mais aucun circuit de distribution n’en permettait une réelle diffusion. Ce n’est donc pas sans raison que la toute récente édition du film en cassette vidéo36 titre : « Après une censure de trente années : L’imitation du cinéma ! ».

Au bout du compte, on le voit, le cinéma surréaliste se résume à un nombre restreint d’œuvres marquantes. Plus grand aura été le rêve d’un cinéma entièrement conduit par la force subversive et révolutionnaire de l’imaginaire surréaliste, plus inconsistants auront souvent été les films eux-mêmes, se perdant dans des accumulations d’effets attendus et de références obligées, au lieu d’inventer de toutes pièces une nouvelle émotion, une nouvelle façon de changer la vie. Cependant, le secret de fabrication n’est sans doute pas perdu pour tous et il existe aujourd’hui des cinémas qui, à l’écart de l’incontournable soupe populaire que nous assène l’industrie cinématographique, savent tirer de singuliers partis des quelques coups de boutoir portés par le cinéma surréaliste. En attendant mieux, le lecteur aura peut-être eu récemment l’heureuse surprise de découvrir ou de redécouvrir L’imitation du cinéma, pertinemment programmé sur les antennes de notre télévision nationale, dans le cadre d’une rétrospective du cinéma de Belgique. Et Dieu sait si on avait bien besoin de ce petit viatique pour remettre un peu d’allant surréaliste sur les écrans de plus en plus déserts par « l’incitation au meurtre » qu’avait rêvée Luis Buñuel... il y a quelque soixante ans !

- 1« Printemps, surréalisme et cinéma », L’Ecran français, no. 45 (8 mai 1946). Ribemont-Dessaignes, bon prince, précise cependant : « ce n’était peut-être qu’une boutade, encore faut-il la signaler ».

- 2A. Breton, Manifestes du Surréalisme (Paris : NRF, 1963) : 109.

- 3A. Breton, « Comme dans un bois », L’âge du cinéma, no. 4-5, no. spécial surréaliste (août-novembre 1951) : 26

- 4A. Kyrou, Le surréalisme au cinéma (Paris : Ramsay poche, 1985). (éd.or. : Paris : E. Losfeld, 1963).

- 5Dans cette perspective et pour plus de renseignements on se rapportera au livre qui complète sans doute le mieux celui d’Ado Kyrou : A. et O. Virmaux, Les surréalistes et le cinéma (Paris : Seghers, 1976).

- 6A. Souris, Entretiens sur le surréalisme (La Haye : Mouton, 1966).

- 7Antonin Artaud avait été écarté non seulement de la réalisation mais aussi du premier rôle qu’il s’était pour ainsi dire écrit sur mesure. Les surréalistes viendront prendre sa défense à l’occasion de la première projection du film, accusant la réalisatrice, Germaine Dulac, d’avoir dénaturé son œuvre. « Madame Dulac est une vache ! », aurait courtoisement déclaré Breton au début de la séance, donnant ainsi le signe de départ du chahut général.

- 8A. et O. Virmaux, op. cit. 53.

- 9En 1931, il sera exclu du groupe surréaliste par Eluard et Crevel qui lui reprochent d’avoir collaboré au film contre-révolutionnaire A nous la liberté. Albert Valentin y était l’assistant de René Clair. Il collaborera ensuite avec Grémillon et réalisera plusieurs longs métrages anodins et commerciaux.

- 10Ibid, 73.

- 11Ibid, 72.

- 12Surréalisme en Hainaut 1932-1945 (Bruxelles : Palais des Beaux-Arts, janvier-février 1980).

- 13H. Storck, La courte échelle et autres scénarios (La Louvière : Le Daily-Bul, 1981).

- 14H. D’Ursel, Le Prix de l’Image (Bruxelles : Cinémathèque royale de Bruxelles, 1975).

- 15Ibid.

- 16Ils ont été publiés dans H. D’ursel, op.cit.

- 17G. Yungblut, P. Leboutte, D. Païni, Encyclopédie dès cinémas de Belgique (Paris : Yellow Now, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1990) : 210.

- 18Après un carton montrant un texte poético-philosophique assez compliqué, on voit Fantômas s’éloigner avec sa fiancée sur un chemin de campagne, puis ce titre : « Allons chez moi, nous serons mieux » !

- 19La force évocatrice de ce tableau rejoint toute une thématique du cinéma surréaliste qui assimile les yeux aux seins et la bouche au pubis. Dans Le chien andalou déjà, un jeune homme voit sa bouche littéralement remplacée par une toison pubienne, associée il est vrai aux aisselles de la jeune fille qui est en face de lui. L’age d’or contient cette scène célèbre de l’héroïne qui suce langoureusement le gros orteil d’une statue. Dans La perle, nous l’avons vu, la bouche de la voleuse fonctionne comme métaphore de son sexe.

- 20Au moment où Chaplin avait été traîné en justice par une épouse acariâtre, les surréalistes avaient signé, à l’initiative de Breton, un tract pour prendre sa défense. Nougé eut un jour la surprise de voir un vieux Monsieur l’attendre à la sortie de son travail au laboratoire de la rue Belliard : c’était Charlie Chaplin qui, en voyage en Europe, avait conçu le projet de serrer personnellement la main à tous ceux qui avaient signé le tract.

- 21Ce film, adapté du roman de Du Maurier, avait enthousiasmé de nombreux surréalistes dont André Breton qui en fait l’éloge dans L'amour fou. Irène Hamoir raconte que Paul Nougé lui-même aurait été subjugué par cette histoire d’un amour qui se rit du temps et de la mort.

- 22R. Magritte, La fidélité des images (catalogue d'exposition) (Bruxelles : Ministère de la Culture Française).

- 23Ce souvenir m’a été raconté par Charles Sluys qui a bien connu Nougé dans les années quarante.

- 24Il s’agit d'un film à sketches dont un des épisodes aurait été réalisé par Antonioni.

- 25Entretien avec l’auteur.

- 26P. Nougé, « L’espace d’une pensée », Le fait accompli, no. 2 (Les lèvres nues, 1968).

- 27Cité par A. Blavier dans Une encyclopédie des cinémas de Belgique, op. cit., 188.

- 28Ibid.

- 29P. Nougé, La subversion des images (Bruxelles: Le lèvres nues, 1968).

- 30R. Magritte, La fidélité des images, op. cit.

- 31Vaillamment défendus cependant par l’article de Pierre Sterckx dans Une encyclopédie des cinémas de Belgique. op.cit., I84.

- 32R. Magritte, La fidélité des images, op.cit

- 33Les scripts en sont repris par Blavier dans L’encyclopédie des Cinémas de Belgique. op.cit, 189.

- 34Une encyclopédie des cinémas de Belgique, op. cit., 191.

- 35Voir à ce sujet L'encyclopédie des cinémas de Belgique, op. cit., 130.

- 36La cassette est coéditée par M. Mariën, Bruxelles et M. Pisti Editions, Anvers. 1991.

Ce texte a été originellement publié dans Textyles, no. 8 (1991).

Un grand merci à Olivier Smolders.

Image (1) de Magritte ou La leçon de choses (Luc de Heusch, 1960)

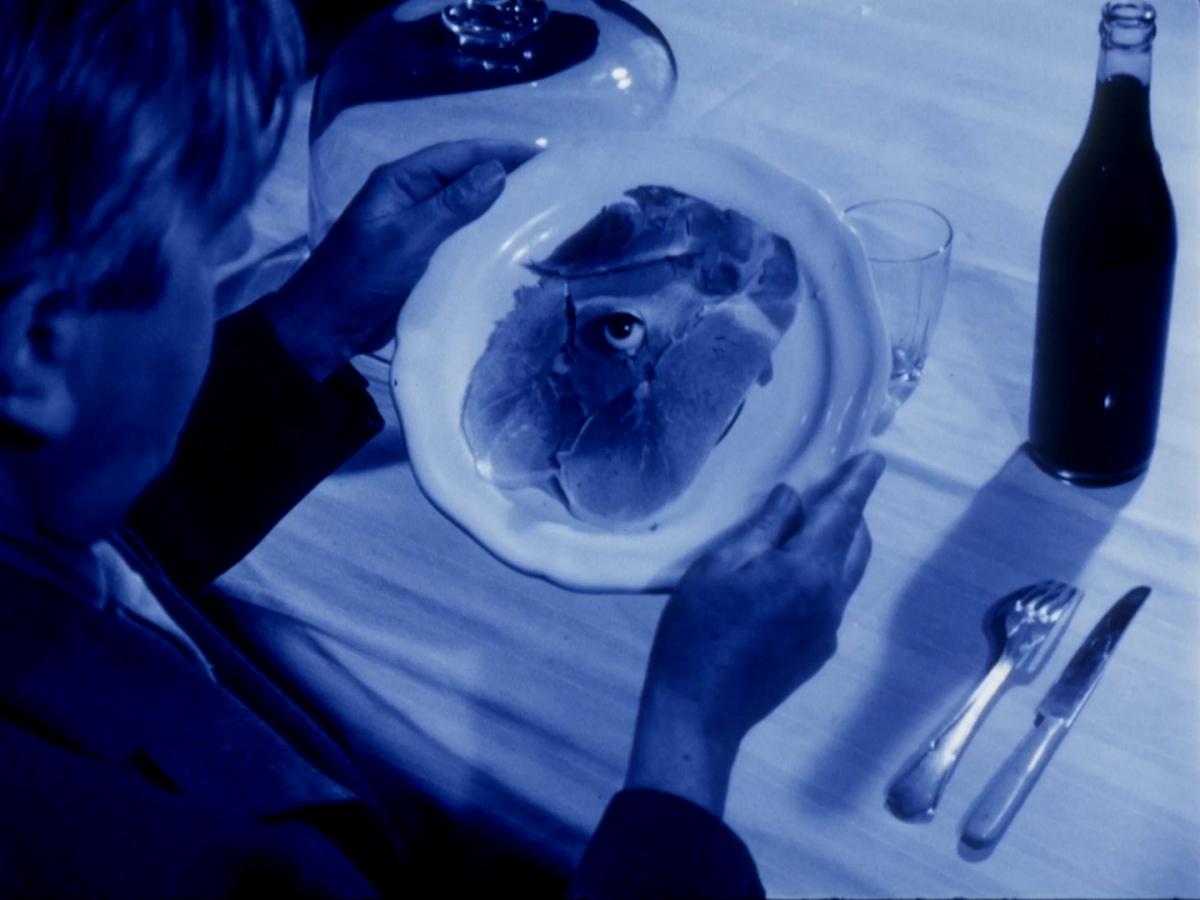

Image (2) de Monsieur Fantômas (Ernst moerman, 1937)

Image (3) de L'imitation du cinéma (Marcel Mariën, 1960)

Ce texte est publié à l'occasion de Seuls : Short Work 2’, ce soir à 19h30 sur Avila. Plus d’informations au sujet de la projection ici.