« Je m’occupe, oui. C’est ma nature. »

Entretien avec Raoul Servais

Le cinéaste et animateur belge Raoul Servais est décédé le 17 mars 2023 à l'âge de 94 ans. Né en 1928 à Ostende, Servais a étudié à l'Académie royale des beaux-arts de Gand. Il y développe son style et expérimente les techniques d’animation. En 1963, il y fonde le département de cinéma d'animation, le premier en Europe, et y enseignera pendant de nombreuses années. Servais a reçu plus de 60 prix et distinctions tout au long de sa vie, dont la Palme d'or pour Harpya au Festival de Cannes 1979. En octobre 2022, Servais s’est rendu au Film Fest Ghent pour assister à la première mondiale de son court métrage Der lange Kerl. Il y a reçu le prix d'honneur Joseph Plateau pour l'ensemble de son œuvre. À l'occasion de son récent décès, Sabzian republie cet entretien que Silke Rochtus a réalisé avec “le magicien d'Ostende” pour Panoramic, la monographie publiée en 2018 dans le cadre de l’exposition rétrospective autour de son œuvre au Mu.ZEE dans sa ville natale d’Ostende.

∗

∗ ∗

La toute première boîte de crayons qu’il a reçue quand il était enfant a profondément marqué Raoul Servais. Imaginer quelque chose et le voir prendre forme sur le papier tenait du miracle pour ses yeux d’enfant. Découvrir comment étaient créés les mouvements de Félix le Chat à l’écran fut une autre source de fascination. L’émerveillement et le mystère entourant les films d’animation ont semé les graines de sa passion. Aujourd’hui encore, Raoul Servais continue ses découvertes et ses réalisations, sur la route de la recherche et de la création. Aucun de ses films n’est semblable aux autres. Technique et style sont pour lui des sources inépuisables pour explorer le monde. Les thèmes et les intérêts qui le touchent reviennent dans toutes ses oeuvres, comme un fil conducteur.

Silke Rochtus : En 2018, le Mu.ZEE va ouvrir une exposition permanente consacrée à votre travail. Qu’est-ce que cela vous fait ?

Raoul Servais : Je suis très honoré d’avoir une exposition permanente qui m’est consacrée à Ostende. Je n’aurais jamais imaginé voir mon travail trôner aux côtés des tableaux d’Ensor et Spilliaert. J’ai toujours été fasciné par ces deux artistes. Ma conception artistique est peut-être un peu plus proche de celle de Spilliaert. J’adore l’aura de mystère qui entoure ses oeuvres. La ville d’Ostende est importante à vos yeux. Ostende est ma ville natale. J’y ai de magnifiques souvenirs de ma jeunesse avant la guerre. La ville avait alors un superbe style victorien, avec beaucoup d’unité dans l’architecture et cette ambiance cosmopolite qui m’intriguait étant enfant. Je vivais avec mes parents dans une maison du dix-huitième siècle de la Kapellenstraat. Auparavant, l’immeuble abritait un hôtel mais à l’époque, nous le partagions avec plusieurs membres de la famille. Cette grande maison avait une âme et il y régnait une impression de mystère, avec ses nombreuses pièces et ses couloirs souterrains.

La découverte du cinéma

Le mystère est un thème récurrent dans beaucoup de vos films. Pour vous, le cinéma a toujours été une source d’exploration sans cesse renouvelée. D’où vous vient cette fascination ?

Mon père avait un magasin de porcelaine dans la Kapellenstraat, mais son passe-temps était la réalisation de films maison. Il possédait une grande collection de court-métrages, sur des bobines de 9,5 mm à l’époque. Il avait des armoires remplies de films ! Ils ont malheureusement été détruits en 1940 à cause de la guerre. Tous les dimanches après-midi, mon père organisait une séance avec un court-métrage, un long-métrage et un film d’animation, rien que pour moi. J’adorais Charlie Chaplin et Félix le Chat. Les images animées me fascinaient. Je voulais savoir comment un dessin figé se transformait en film. Quand mon père n’était pas là, j’allais chercher les bobines dans l’armoire pour les regarder. Sur les images successives, on voyait le même chat, chaque fois avec une petite différence. J’avais compris qu’il fallait un grand nombre de dessins mais le mystère du mouvement lorsque mon père lançait le projecteur restait entier. C’est ce qui m’a poussé à devenir réalisateur de films d’animation.

Où avez-vous trouvé la clé de ce mystère ?

Il n’existait pas d’école pour apprendre ce métier, ni de documentation. J’ai visité des studios d’animation à Anvers et Paris, mais ils ne révélaient pas leurs techniques par crainte de la concurrence. C’était à un point tel que les techniciens d’animation n’avaient aucun contact avec les dessinateurs et inversément pour éviter qu’une même personne connaisse l’ensemble du processus. Après de nombreuses expériences, j’ai fini par découvrir comment réaliser un film d’animation. Mon premier film, Histoire de fantômes, je l’ai réalisé alors que j’étais encore étudiant. Un excellent professeur de l’Académie Royale des Beaux-arts de Gand, Albert Vermeiren, connaissait mon enthousiasme et m’a aidé à progresser. Je n’avais pas d’argent pour acheter le matériel et il m’a bricolé une caméra avec une vieille boîte de cigare, des pièces de Meccano et une vieille lentille. J’ai fait mes premiers dessins pour pouvoir commencer à expérimenter avec cette caméra. Histoire de Fantômes était un court-métrage – très mauvais d’ailleurs – mais il était animé !

« La nostalgie est le terreau de la poésie »

Le film qui a marqué le début de votre carrière est Lumières du port (1960)

Lumières du port a été mon premier produit fini. Cette expérience a fait mon apprentissage. J’ai tout fait moi-même, du scénario aux dessins en passant par la bande-son. Il m’a fallu deux ans pour aboutir à ces dix minutes de film. J’ai découvert dans le journal un article sur le festival international du film à Anvers et j’ai décidé de proposer mon film. J’y ai vu énormément d’excellents films d’animation. Je trouvais Lumières du port mauvais, donc je ne me faisais pas d’illusions. À ma grande surprise, j’ai reçu le prix du film d’animation. Comme j’étais heureux ! Le jury m’a dit que j’avais encore beaucoup à apprendre mais ils voulaient m’encourager parce que j’étais le premier en Belgique à me distancier du style hollywoodien.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Lumières du Port ?

L’animation était un peu maladroite et la sonorisation était loin d’être parfaite mais le graphisme est simple et percutant. Cela raconte l’histoire d’un réverbère cassé qui est mise au rebut mais qui sauve la vie d’un pêcheur lorsque le phare s’endort à son poste. J’aime la mer mais elle m’effraie aussi. Je ne peux pas vivre sans, j’ai besoin de l’entendre et de sentir son parfum salé. Enfant, je voyais la lumière du phare depuis la fenêtre de ma chambre. Lorsqu’une tempête faisait rage, j’espérais que les pêcheurs parvenaient à voir la lueur du phare pour rejoindre le port sains et saufs. C’est un peu l’état d’esprit qu’on retrouve dans Lumières du Port.

Votre nostalgie de la mer et du port transparaît aussi dans Sirène (1968).

Sirène se déroule en effet aussi dans une ville portuaire. Les grues géantes et les reptiles ailés du Jurassique veillent sur un monde disparu. Un pêcheur est témoin d’une idylle entre une sirène et un mousse. Le film est porté par deux couleurs et deux émotions : le bleu représente le romantisme et le sentimental, le rouge le côté dramatique. L’apparence classique des personnages humains et les formes géométriques stylisées des grues, des oiseaux préhistoriques et des représentants de l’ordre créent un contraste fort.

De quelle manière illustrez-vous le côté moins poétique de ce film ?

Après une enquête biaisée, le pêcheur est accusé à tort du meurtre de la sirène. Les représentants de la loi s’unissent contre la pureté de la poésie. L’injustice est une notion relative que les juges peuvent manipuler à leur guise.

D’où vient votre engagement politique et social récurrent ?

La guerre a laissé des traces chez moi. D’une existence bourgeoise dans ma jeunesse, je suis passé à une grande pauvreté. Notre maison a été détruite dans un bombardement. Nous n’avions plus rien. La cassure a été brutale. Ma famille et moi ne savions pas où nous allions dormir le soir ou quand nous allions manger. Je pense que ces événements ont fait naître en moi un engagement social. Dans ma jeunesse, j’ai également reçu de l’aide de mouvements progressistes de gauche.

Votre deuxième film, La fausse note (1963), met très clairement en scène le thème de l’injustice.

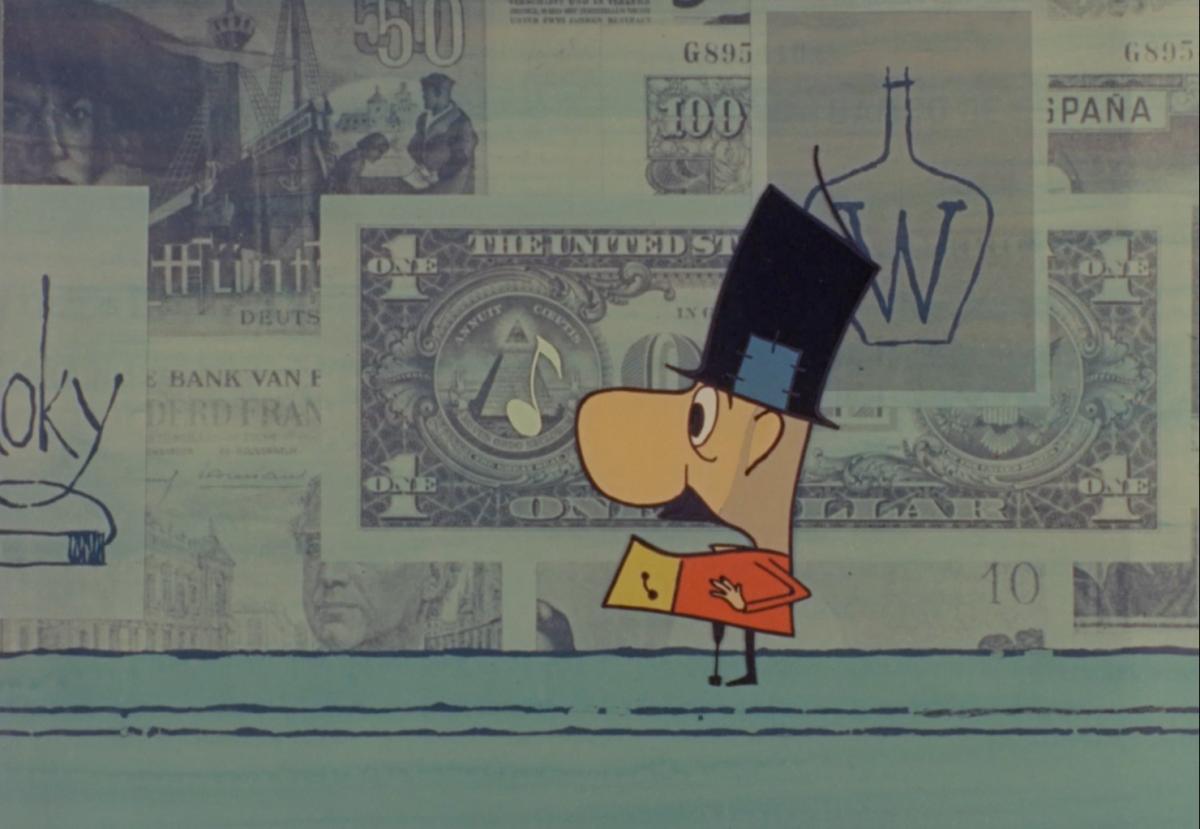

Dans La fausse note, un petit musicien vit dans la pauvreté dans une société où règne l’indifférence. Il arpente les rues pour mendier un peu d’argent mais la mélodie de son orgue s’achève toujours sur une fausse note. Ce fut le premier de mes films à être projeté en salle. Avec le prix que j’avais décroché pour Les Lumières du Port, je m’étais acheté une caméra professionnelle 35 mm de 1928. La fausse note a été réalisé sans subsides et sans soutien mais comme j’ai pu le tourner au format des films pour les salles de cinéma, j’ai récupéré une partie de mes dépenses.

« Pamphlets : le contenu prime sur la forme »

Quelle importance tient pour vous la transmission d’un message ?

On voit souvent revenir un message politiquement ou socialement engagé dans mes films. Je ne sais pas pourquoi cela revient comme ça, mais cela me semble juste. C’est une forme d’expression. C’est une caractéristique de mes films : lorsque le contenu a une signification sociale, la forme est différente. Aucun de mes films n’est semblable aux autres car je privilégie le contenu. Quand j’estimais que mes possibilités graphiques ou mon talent de dessinateur ne correspondaient pas à ce que je voulais dire, cela ne me posait aucun problème de faire appel à un autre dessinateur. Parfois, le style d’un autre dessinateur était plus proche du message.

Dans To Speak or Not To Speak (1970), la transmission de votre message se renouvelle.

To Speak or Not To Speak est un de mes seuls films où l’on parle. Le langage verbal et le dessin forment un tout, ici. C’est, je pense, le premier film utilisant des phylactères. Dans ce film, la figure médiatique pose des questions vagues, ambiguës sur la situation politique actuelle mais l’homme de la rue a à peine une réplique. Si vous tentez de faire preuve de personnalité ou d’exprimer une opinion, vous risquez d’être utilisé et opprimé. La typographie des mots dans les phylactères reflète la personnalité de chaque personnage. Dans ce film, j’essaie de faire passer un engagement politique avec une touche d’humour.

Le langage et l’humour sont également présents dans la satire Goldframe (1969) que vous aviez réalisée un an plus tôt.

En effet, même si Goldframe n’a pas été apprécié partout. Le scénario met en scène un producteur de film fictif, Jason Goldframe, qui veut être le meilleur en tout, tout le temps. Sa folie mégalomane le pousse à rivaliser avec sa propre ombre. L’idée était basée sur le film Goldfinger. C’est une satire critique du style hollywoodien et de la manière dont on y réalise les films. Un peu provocateur dans l’âme, je l’ai d’ailleurs envoyé à la sélection des Oscars à Hollywood. Quelques mois plus tard, on m’a renvoyé le film, sans commentaire. J’ai pensé qu’ils n’avaient pas dû en goûter l’humour. Par après, j’ai entendu dire qu’ils considéraient l’histoire comme antisémite. Ils pensaient que le personnage principal était une référence à Metro-Goldwyn-Mayer. Goldmayer était juif, ils pensaient que je me moquais des Juifs. Ils n’avaient pas du tout compris mon film.

Pour ce film également, vous avez choisi un style cartoon.

Pour l’animation et les décors, j’ai pu compter sur la collaboration de Willy Verschelde et Paul Van Gijsegem. Le personnage principal et l’arrière-plan se mélangent à la perfection. Goldframe n’a pas de couleur, ç’aurait été superflu. J’étais content que cela entre dans la thématique car je n’avais trouvé aucun soutien financier pour ce film. Je l’ai financé moi-même et le noir et blanc était moins cher.

Chaque film a son propre style. Comment se dessine-t-il ?

Le contenu est déterminant pour moi. J’adapte le style graphique à mon scénario. Il y a aussi le plaisir d’expérimenter, de découvrir une nouvelle voie encore jamais empruntée. J’ai du mal à me répéter. Une fois que j’ai réalisé un film, je passe à autre chose. Je cherche d’autres chemins, de nouveaux risques, je ne recule jamais devant l’expérimentation. Chaque film est peut-être même une réaction au précédent. Au bout d’un moment, je me lasse d’une technique et je pars à la recherche de quelque chose de totalement nouveau.

La recherche de nouvelles techniques n’était-elle pas parfois chronophage ?

Oui, expérimenter prend du temps mais réaliser des films n’était pas mon gagne-pain. Cela ne m’a rapporté que peu d’argent, j’en ai même parfois perdu, mais ce n’était pas l’important pour moi. J’avais une famille à nourrir et j’avais la chance d’avoir un revenu en tant que professeur.

Vous avez fondé la première école d’animation d’Europe.

Au début des années ’60, j’enseignais les arts appliqués à l’Académie Royale des Beaux-arts de Gand. A l’époque, j’avais déjà réalisé un film, Les lumières du port. Cela avait fait forte impression sur le directeur, Geo Bontinck, qui m’a demandé de fonder un département spécifique pour les films d’animation. Je trouvais ça fantastique car c’était un projet que je voulais réaliser. C’était idiot de laisser les jeunes gens tâtonner, comme je l’avais fait. J’ai été heureux de mettre sur pied la première école d’animation car cela m’a permis de transmettre mon savoir.

« Quand un agression a lieu au niveau individuel, on parle de conflit. Quand cela se passe au niveau collectif, on parle de guerre »

Quand avez-vous reçu votre premier soutien pour un film et qu’est-ce que ça signifiait pour vous ?

C’était pour Chromophobia (1965). J’ai reçu un coup de fil de Paul Louyet du département cinéma du ministère de l’Éducation Nationale. Ils avaient entendu parler de moi et ils m’invitaient à venir leur montrer Les lumières du port et La fausse note à Bruxelles. Là, il m’a demandé si je réaliserais un film pour son département cinéma. C’était totalement inattendu et j’étais ravi mais aussi un peu inquiet car je pensais que j’allais devoir faire un film didactique. Potentiellement sur un sujet que je ne maîtrisais pas, comme les mathématiques. Mais ils m’ont donné carte blanche. J’étais le plus heureux de la terre, j’avais l’impression de voler ! J’avais l’occasion de faire un film selon mon gré et avec leur soutien. Vous n’imaginez pas avec quel enthousiasme j’ai travaillé sur Chromophobia.

Dans Chromophopia, une armée de petits soldats gris draine le monde de ses couleurs. Vous utilisez ici des lignes géométriques simples, qui font résonner profondément le message. Comment le film a-t-il été accueilli ?

Le ministère a envoyé le film pour défendre les couleurs de la Belgique au festival de Venise, où il a obtenu le Premier Prix de la catégorie court-métrage. Ce fut mon premier succès international. J’étais aux anges. Le ministère avait encore d’autres projets pour soutenir le film d’animation belge mais ils n’ont hélas pas abouti. Ce succès international vous a valu beaucoup d’attention et de nouvelles commandes. J’ai été contacté par quelqu’un des États-Unis pour faire une série de Chromophobia, mais cela n’aurait pas fonctionné. Le deuxième film aurait été moins bon et le troisième encore moins.

Votre style était acclamé parce qu’il se distanciait du style américain. Pourquoi choisir un style propre ?

Je ne comprenais pas cette envie d’imiter absolument le style hollywoodien alors que nous avons aussi une tradition graphique et notre propre personnalité. Il y avait énormément d’animateurs belges qui faisaient de magnifiques animations dans le style Disney mais pourquoi ne pas utiliser notre propre personnalité et notre propre savoir-faire graphique pour faire un film d’animation ?

Opération X-70 (1971) parle également de conflits mais dans un style très différent de Chromophobia.

J’ai également travaillé avec beaucoup de plaisir sur Opération X-70. J’ai été aidé par Marc Ampe, un de mes anciens étudiants, qui a réalisé des eaux-fortes pour la création des décors et des personnages. Dans ce film, un peuple innocent inhale un gaz expérimental lors d’un bombardement, qui lui fait pousser des ailes.

Comment se fait-il que l’on rencontre autant de personnages ailés dans vos films ?

Peut-être parce que j’aimerais moi-même avoir des ailes. Pour défier ma propre pesanteur.

La guerre est un thème qui vous suit depuis votre jeunesse. En 2015, vous avez sorti Tank, qui met en scène une attaque de tank pendant la Première Guerre mondiale. Comment combinez-vous ce thème aux techniques du vingt-et-unième siècle ?

Pour Tank, j’avais besoin de techniques numériques. Les mouvements du tank étaient trop complexes pour être réalisés par animation. C’est un film d’animation avec des effets spéciaux. J’ai travaillé avec une excellente équipe. Comme je n’ai pas été formé à cette technologie et que je ne l’ai pas étudiée, je suis obligé de faire appel à des jeunes qui la maîtrisent. Une leçon de modestie, il y a des choses que je peux plus faire.

« Lorsqu’on impose à un individu ou une communauté quoi penser, comment se comporter et que croire, cela s’appelle de l’oppression »

Vous aviez déjà travaillé avec des techniques numériques, pour Taxandria (1994) et Atraksion (2001).

Dans Atraksion, j’ai combiné la prise de vue réelle à des applications. Le film a été tourné dans un studio de l’école Le Fresnoy à Tourcoing, en France. Le traitement informatisé des images donne l’impression que les personnages évoluent dans un décor graphique. Des bagnards en tenue rayée errent dans un paysage de désolation. Ils semblent écrasés, coincés dans leur environnement et ils ont l’air d’accepter leur funeste destin. Une fatalité semblable à celle que certains vivent à cause de leur patrimoine génétique ou en végétant dans une position d’infériorité ou encore lorsqu’ils prennent conscience qu’ils vivent une existence vaine. La marche sans but d’un des personnages s’interrompt lorsque sa curiosité est éveillée par une lumière dans le lointain. Il s’oppose à la fatalité qui le tient et se met en route vers elle. La rébellion prend sa source dans une révolte libératrice contre l’oppression ou l’occupation.

Lui aussi poussé par sa curiosité, Aimé, le personnage principal de Taxandria (1994), se rebelle contre l’oppression d’une dictature.

Dans Taxandria, le jeune Aimé découvre la vérité derrière une dictature immobiliste qui ne dit pas son nom. L’histoire de ce long-métrage est différente de que j’avais initialement en tête. J’ai dû engager un autre scénariste. L’histoire de mon roman L’éternel présent – Conte philosophique (2017) est plus proche de ce que je visais au départ.

On dit parfois de Taxandria que ce n’est pas vraiment un authentique Servais.

J’avais écrit un scénario que je trouvais bon, destiné à un long-métrage. Il était trop riche pour un court-métrage. J’avais trouvé des producteurs en Belgique mais financièrement, cela ne suffisait pas. J’ai alors opté pour une coproduction avec l’Allemagne, la France et la Hongrie. Je voulais réaliser un film d’animation au départ d’images en prise de vue réelle, les producteurs préféraient utiliser la prise de vue réelle avec des effets spéciaux. Je me suis retrouvé dans l’univers de la prise de vue réelle, où j’avais moins de contacts. C’était une nouvelle expérience pour moi mais ces personnes ne saisissaient pas l’essence du film d’animation. Ils s’en sont débarrassés et j’ai dû faire beaucoup de concessions. Ce n’est pas le film que je voulais réaliser, ce n’est pas un film d’animation.

Pouvez-vous nous parler du décor, qui apporte tout de même au film une part de mystère – un sujet qui vous a toujours passionné ?

Les villes fantômes au réalisme teinté d’onirisme de l’artiste peintre Paul Delvaux m’ont toujours fasciné. J’ai toujours pensé qu’on devrait utiliser ses tableaux dans un film d’animation. Les producteurs ne partageaient pas mon opinion et ils n’avaient pas tort. Pour cette histoire, l’iconographie de gares ferroviaires et de temps ne suffisait pas et n’offrait que peu de possibilités pour différentes perspectives. Nous avons fait appel au dessinateur François Schuiten. Schuiten a été d’une grande aide pendant la réalisation de Taxandria. En tant que dessinateur, il comprenait la nature d’un film d’animation et sa signification.

« Le mystère est une chose que l’on trouve dans les châteaux et les maisons anciennes mais aussi dans le regard de certaines femmes »

Dans Harpya (1979), vous proposez quelque chose de très différent de vos précédents films, que ce soit au niveau contenu ou technique. Vous délaissez les messages engagés pour un thriller plus sombre, où un petit bourgeois à moustache et chapeau sauve une harpie de la mort. La créature mythique, mi-femme mi-oiseau de proie, se montre de plus en plus dominante et plonge l’homme dans un tourbillon de tourments, où il perd tout ce qu’il possède et même ses jambes. Harpya a gagné la Palme d’Or au Festival international du Film de Cannes en 1973. Quelle technique avez-vous utilisé pour ce film ?

C’est la première que j’osais me lancer dans ce genre cinématographique alliant l’animation et la prise de vue réelle. Je me suis rendu à l’Arthur Rank studio à Londres pour en apprendre plus sur ces techniques. C’était fantastique mais le prix de la technologie était astronomique. J’ai donc dû faire mes propres recherches. Pendant des mois, j’ai expérimenté sur ma table de prise de vue différentes techniques avec divers matériaux, notamment des billes microscopiques phosphorescentes. Finalement, j’ai projeté les prises de vue réelles sur une feuille de papier qui retient la lumière, j’ai dessiné les contours des personnages et je les ai découpés image par image. Heureusement, j’avais une assistante. Elle a découpé des centaines d’images ! Chaque personnage était positionné sur un décor et les prises de vue réelles étaient projetées sur ce support. C’était incroyablement compliqué et cela prenait un temps fou. La réalisation a duré deux ans.

Étiez-vous satisfait du résultat ?

Chaque fois que j’ai terminé un film, j’ai l’impression qu’il est mauvais. Je n’atteins jamais tout à fait ce que j’avais à l’esprit. Y compris avec Harpya. “Quel mauvais film”, me suis-je dit. J’étais tellement déçu, vous n’imaginez pas. J’ai montré le film à quelques amis, il y a eu un grand silence après la projection. Pas parce qu’ils le trouvaient mauvais, comme je l’ai d’abord cru, mais parce qu’ils pensaient que c’était un de mes meilleurs films. Ensuite vint le choc d’apprendre que le ministère avait choisi mon film pour représenter la Belgique à Cannes. Il y avait un tel contraste entre le premier sentiment de déception et recevoir la Palme d’Or.

Est-ce votre côté perfectionniste qui veut ça ?

Oui, peut-être bien. Je ne suis jamais totalement satisfait de ce que je fais.

Après Harpya, vous avez développé une technique plus fructueuse : la Servaisgraphie. Vous n’avez pas pu la tester pour Taxandria, mais vous l’avez pleinement exploitée pour Papillons de nuit (1998).

J’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser Papillons de nuit. C’était un projet très intéressant et j’ai pu utiliser la Servaisgraphie, qui était très différente de la technologie de Harpya. Nous avons filmé les images en noir et blanc. Ces images en prise de vue réelle étaient ensuite imprimées sur des feuilles cellophane, comme pour un film d’animation, grâce à un appareil baptisé Servaisgraphe. Nous réalisions la colorisation sur l’arrière des feuilles et ensuite, elles étaient positionnées sur l’arrière-plan. Toutes les planches étaient filmées image par image. Cette technique associait donc la prise de vue réelle et l’animation. Peu de temps après, la technique numérique est arrivée et mon système s’est retrouvé dépassé. La Servaisgraphie était obsolète mais a bien fonctionné pour Papillons de nuit et j’en suis très content.

Le caractère artisanal de la Servaisgraphie cadre parfaitement avec le réalisme magique de Papillons de nuit. Avec l’aide de votre premier assistant, Rudy Turkovics, vous avez pu saisir cette ambiance de désolation onirique où le temps semble suspendu, autour des mouvements de mystérieuses danseuses.

Papillons de nuit est un hommage à Paul Delvaux. J’ai une grande admiration pour ce peintre et j’ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. C’était quelqu’un de modeste et de sympathique et un grand artiste. Je voulais faire un film pour lui rendre hommage. Malheureusement, il ne l’a jamais vu. Je lui ai dit que j’allais utiliser son travail pour un film mais il est décédé avant sa sortie.

« Les contes et légendes, si agréables pour s’endormir, sont souvent imaginés par des Insomniaques »

Ce n’est pas la première fois que vous vous inspiriez d’un artiste belge. Quels autres artistes vous ont aidé à donner forme à vos idées ?

Pour Pegasus (1973), je me suis inspiré de l’expressionisme flamand. J’avais beaucoup d’admiration pour les écoles de Laethem : Constant Permeke, Gust De Smet, Frits Van den Berghe pour n’en citer que quelques-uns. J’étais attiré par ce style, je les trouvais fantastiques. Le scénario de Pegasus cadrait parfaitement avec le genre.

Dans Pegasus, un vieux maréchal-ferrant privé de travail est trop âgé pour être recyclé dans une société dominée par la technologie. Son amour du métier va le pousser à sublimer le cheval mais il va enchaîner sa liberté dans un labyrinthe de sa propre création. D’où vous est venue l’idée de cette histoire ?

Il y avait près de chez moi un agriculteur sans beaucoup de moyens. Il n’avait qu’un seul ami et sa richesse, c’était son cheval. Tous les soirs, il allait se promener avec son cheval, comme on le ferait avec un chien. Il passait devant chez moi et il s’arrêtait pour discuter un peu. Je trouvais que c’était une personne fantastique, notamment en raison de ce lien magnifique avec son animal. Un jour, son cheval est tombé malade et il l’a emmené à l’abattoir à Ostende. Une fois rentré, il a regretté son geste et y est vite retourné. Mais il était déjà trop tard, le cheval avait été abattu. Il a eu un tel chagrin qu’il s’est pendu. Cet événement m’a profondément marqué. Quand j’ai réalisé le film, il ne s’était pas encore suicidé. Mon film a cheminé en parallèle à la révolution mentale de l’homme.

Comment transposez-vous la texture d’une peinture et l’ambiance d’une histoire dans un film d’animation ?

Pegasus m’a demandé énormément de travail mais heureusement, j’ai pu compter sur une aide précieuse. En animation, on pose des feuilles cellophane avec les personnages sur les décors. Le contraste entre les couleurs pleines des premières et les nuances de ces derniers me dérangeait. Il fallait plus d’uniformité et je voulais donner aux personnages mobiles la même texture que le décor. La superposition de plusieurs couches de peintures acrylique a permis de donner aux silhouettes des personnages une couleur couvrante, mais cela a été très fastidieux. Quand on observe bien, on voit que les personnages sont aussi riches que le décor, on les dirait tout droit sorti d’un tableau. Le dur labeur a payé. Certes, pour des raisons économiques, l’animation est assez simple. Autrement, il nous aurait fallu des dizaines de milliers de dessins, que nous ne pouvions pas financer.

Le chant de Halewyn (1976) et Winter Days (2003) sont deux court-métrages réalisés sur commande. Tous deux sont basé sur un conte ou une légende.

Ces deux-là font partie d’une série. Le chant de Halewyn est un film d’animation en papier découpé, basé sur une ballade médiévale. Le chant hypnotique de Sire Halewyn attire les jeunes filles des villages alentours vers une sombre forêt dont elles ne reviennent jamais. Les producteurs italiens voulaient réaliser une série sur les légendes d’Europe et en avaient choisi deux belges, une de Wallonie, une de Flandre. C’était un film de commande. Winter Days est un long-métrage réalisé par un collectif de 35 cinéastes. Un de mes amis, Kihachiro Kawamoto, un cinéaste japonais, voulait réaliser un film basé sur un poème japonais du 17ème siècle. À l’instar de ce poème, dont chaque strophe a été écrite par un poète différent, chaque cinéaste devait réaliser un fragment d’une minute. Nous ne savions pas ce que les autres allaient faire. J’ai choisi une technique classique. Cela a donné un film d’animation très court à propos d’un ermite offrant l’hospitalité à un héron, en souvenir d’une femme qui continue à hanter son imagination. J’ai beaucoup apprécié l’expérience collective de Winter Days.

« C’est ma nature »

Pendant toute votre carrière, vous êtes resté fidèle à l’amour du dessin mais vous avez aussi été un pionnier dans le développement de nouvelles techniques cinématographiques. Des thèmes qui vous tiennent à coeur ou qui vous touchent reviennent au fil des années. Aujourd’hui encore, à 90 ans, vous continuez à imaginer des histoires et des films.

Je m’occupe, oui. C’est ma nature. Il faut que je crée, sinon, je suis malheureux. Je ne peux pas m’en empêcher et pourquoi le devraisje ? J’ai encore tellement de projets. Je ne vais évidemment pas tous les réaliser car l’âge est là. Je travaille actuellement sur mon deuxième roman et d’ici quelques mois, j’espère pouvoir me lancer dans un nouveau film.

Ce texte a été publié originalement en Raoul Servais - Panoramic (Gand : Borgerhoff & Lamberigts, 2018).

Avec l’accord de www.raoulservaiscollection.com

Images (1) et (2) de Havenlichten (Raoul Servais, 1959)

Image (3) et (5) de Sirene (Raoul Servais, 1968)

Images (4) et (6) de De valse noot (Raoul Servais, 1963)